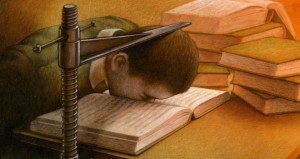

Ataúlfo, Sigerico, Walia, Teodorico I, Turismundo… Mucha gente recordará aún la lista completa de los reyes visigodos. Alguien, incluso, encontrará cierta satisfacción en poder recitar todos sus nombres sin tomar aliento. Este tipo de requerimientos escolares, que fueron el calvario de nuestros años mozos (y aún más en el de nuestros padres y abuelos), encontraba una justificación utilitarista en la adquisición final de un puesto de trabajo más o menos estable y digno, apuntalado por el peso en una carrera profesional.

Sin embargo, los cambios en nuestra sociedad han sido de gran calado. Si nos hacemos eco de ese mantra que últimamente se oye en los círculos de emprendedores, según el cual el 75% de las profesiones del futuro no existen o se están creando, ciertas dudas nos asaltarán de inmediato: ¿para qué futuro laboral preparamos a los adolescentes? ¿Con qué herramientas? ¿En qué campos? La respuesta a estas preguntas es una incógnita. Sin embargo, podemos intuir que el método que estamos utilizando quizás no sea el más adecuado.

Mantenemos, todavía hoy, modelos centrados en procesos memorísticos y reproductivos, totalmente inadecuados a una sociedad en continuo cambio. Un docente necesitaría toda una vida para explicar a su alumnado toda la información que este es capaz de recabar con solo unos cuantos dígitos en su Smartphone.

Seguimos, por tanto, instalados en ese contexto que denunciara Paulo Freire hace casi cincuenta años cuando hablaba de la educación bancaria, esa que considera la educación como un proceso transmisivo en el que el educador, fuente de conocimiento, deposita el saber en esa vasija vacía que es la mente del alumnado. Esta forma de concebir la educación, y en la que todavía continuamos instalados, sentencia al tiempo al “homo ludens” que cada niño y niña llevan dentro de sí y al infantil filósofo que curiosea sobre todo lo que lo rodea. En su lugar, después de un largo proceso de adoctrinamiento, habrá dejado, en el mejor de los casos, un educado “idiota de salón”, potencial concursante de quiz televisivos.

Son muchos los foros desde los que se habla de las capacidades que debe tener el alumnado del siglo XXI. En ellos se suelen destacar habilidades como la adaptabilidad y la capacidad de solucionar situaciones problemáticas, el dominio de la tecnología, la empatía, la inteligencia colectiva, la capacidad de análisis, la selección de la información…

Parece ya un clamor la reivindicación de un cambio en nuestro modelo educativo, una necesidad que va mucho más allá (o más acá, según se mire) de las políticas educativas y que se centran en las prácticas, que, de manera indefectible, se perpetúan con pocos cambios a través de las diferentes Leyes Orgánicas. Está claro que la organización de tiempos, espacios y estrategias en los que nuestro alumnado se forma debe actualizarse a una versión 2.0.

Ahora bien, todas estas nuevas capacidades citadas, tienden a cubrir la necesidad de adaptación a un contexto de inestabilidad, es decir, tienen la función de adaptar y normalizar al educando a un mercado de trabajo modelado por un nuevo “tiempo líquido” y una “vida líquida” a ella asociada: precariedad laboral, flexibilidad, socialización de riesgos y privatización de beneficios… En esta nueva sociedad, el alumnado competente habrá hecho bien los deberes en la medida en que haya integrado los nuevos valores neoliberales de una vida de consumo, a saber, la “flexiguridad” y el “lastre 0”. Individuos diestros en las demandas ahoristas de una cultura Davos, sin cargas familiares, dispuestos a trabajar horas extras, en fines de semana, ser desplazados a otras latitudes, con dominio de varios idiomas, con gran capacidad para hacer equipo e integrarse en proyectos de distinta índole. Si el anterior contexto educativo dejaba muchas bajas por el camino, y entiéndase baja como alumnado que perdemos en nuestro sistema educativo, este no dejará menos. La diferencia es de matiz: si antes el que se movía no salía en la foto, ahora no aparecerá el que se quede quieto, porque la foto es dinámica.

Por supuesto, tenemos que integrar metodologías que nos permitan adaptarnos a los nuevos retos de la sociedad. Adaptar sí, pero también trascender. Renovarse, pero no a costa de perder lo mejor de nuestra tradición occidental y, en concreto, esa vieja pretensión ilustrada de libertad, autonomía y dignidad de los individuos. Estos eran los extremos que planteaba Kant cuando nos instaba a salir de nuestra autoculpable minoría de edad. No podemos conformarnos con integrar metodologías propias de una racionalidad instrumental sin avanzar hacia una racionalidad práctica o de fines que permita ser más (y no menos), denunciar las injusticias y cantos de sirenas y reivindicar nuestro relato y posición específica.

Y es aquí donde volvemos de nuevo nuestra vista a Freire: no debemos aceptar conocimiento que no se construya socialmente. Educador y educando deberán entablar una comunicación crítica que implique una praxis transformadora y el mundo será el foro de este diálogo. En este sentido, no podemos conformarnos con un modelo educativo que nos enseñe a adaptarnos a una sociedad vertiginosamente dinámica, sino que tenemos la obligación moral, en tanto que docentes, de transformar “con” nuestro alumnado el mundo en el que vivimos en la búsqueda de una educación y de una sociedad más justas e integradoras.

Ahora bien, no hay lugar para la desesperación pues no estamos solos en esta empresa. Como diría un buen maestro, “cabalgamos a hombros de gigantes”. Y es que existe una sólida tradición que se revela contra el positivismo y el adoctrinamiento del pensamiento. Dicha tradición pasa por figuras como Kant, Marx, Horkheimer, Marcuse, Arendt, Althuser, Habermas o Foucault, y encuentra apoyo y refuerzo en otra pedagógica, que cuenta entre sus hitos con figuras como Pestalozzi, Dewey, Freire o Giroux.

No existen fórmulas mágicas y cada elección conlleva una pérdida en el camino de la educación. Sin embargo, existen caminos en los que los árboles nos permiten una mejor visión del bosque. En concreto, la pedagogía crítica, de la que ya se han esbozado algunas de sus reivindicaciones fundamentales, puede ser un buen punto de anclaje desde el que alzar la voz al grito de más humanismo y menos humanitarismo.

Pablo López de Leyva

Asesor de Secundaria